Atopische Dermatitis – mehr als nur eine Hautsache

Die atopische Dermatitis (AD) ist eine chronisch-entzündliche Hauterkrankung, die mit intensivem Juckreiz einhergeht. Sie betrifft etwa 20 % der Kinder und 5–10 % der Erwachsenen. Neben der Hautgesundheit leidet auch die Lebensqualität, häufig begleitet von finanzieller Belastung. Die Pathophysiologie ist vielschichtig: Eine gestörte Hautbarriere, Dysbiose und eine Entzündungsreaktion, die vorrangig durch T-Helferzellen vom Typ 2 (Th2) vermittelt wird, stehen im Zentrum.

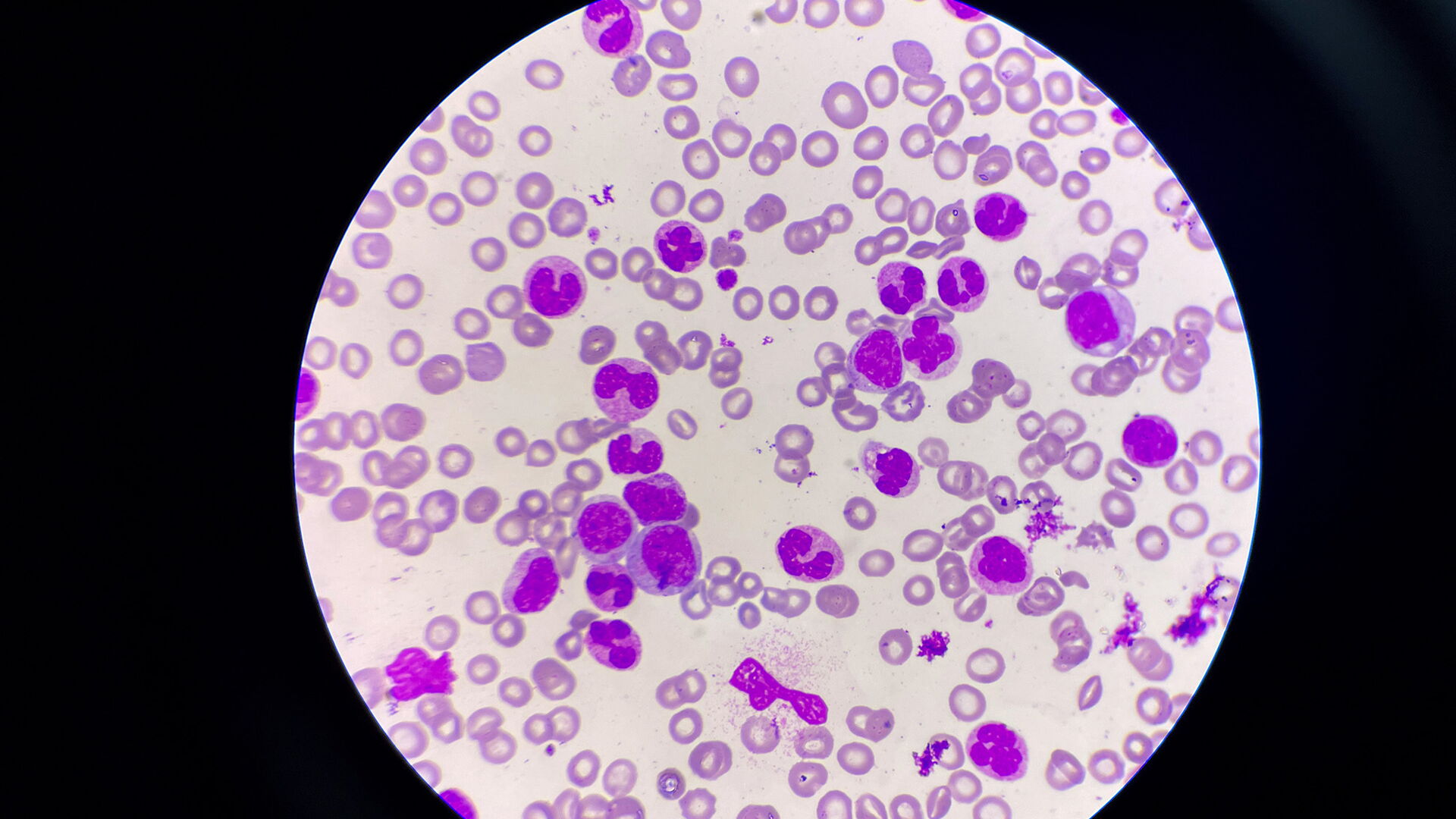

Basophile: Die unterschätzten Entzündungstreiber

Basophile zählen zu den seltensten Granulozyten im Blut (<1 %) und waren lange Zeit eher Statisten als Hauptakteure im Immunensemble. Doch neuere Studien zeigen: Die kurzlebigen Immunzellen (Lebensdauer ca. 1–2 Tage) spielen eine zentrale Rolle bei der AD. Schon in den 1980er-Jahren beobachtete man bei Patient:innen mit AD eine starke Infiltration von Basophilen an Allergen-Teststellen. Besonders Interleukin-4 (IL-4), welches von Basophilen ausgeschüttet wird, scheint maßgeblich zur Entzündung beizutragen.

Blutbild und Haut – eine direkte Verbindung?

AD-Patient:innen zeigen im Blut erhöhte Basophilenwerte – meist im oberen Normbereich. Eine genetische Analyse untermauerte die Hypothese: Ein höherer Anteil von Basophilen im Blut ist mit einem erhöhten AD-Risiko assoziiert. Auch in der Haut findet man vermehrt Basophile, wenngleich in geringerer Dichte als beispielsweise Eosinophile. Dennoch: Die Korrelation zwischen Blut- und Hautbefund spricht für eine pathophysiologische Bedeutung – und eröffnet diagnostische Möglichkeiten.

Aktivierungsmuster mit Überraschungspotenzial

Überraschenderweise zeigten zirkulierende Basophile von AD-Patient:innen keine signifikant stärkere CD203c-Aktivität als die von Gesunden. Trotzdem wiesen sie ein verstärktes Expressionsmuster von Aktivierungsmarkern wie CD203c, CD63 und dem Hochaffinitäts-IgE-Rezeptor auf – eine verstärkte Reaktion auf spezifische Stimuli ist also durchaus vorhanden. Besonders auffällig: Eine verminderte Reaktion auf IgE-Stimulation – möglicherweise ein Hinweis auf eine chronisch adaptierte Zellantwort.

Zielgerichteter Zelleinsatz in der Haut

Basophile werden aktiv ins entzündete Gewebe gelockt und zwar über Botenstoffe wie C5a, Prostaglandin D2, Interleukin-3 (IL-3) und Thymisches Stromazell-Lymphopoietin (TSLP). Vor allem TSLP-induzierte Basophile zeichnen sich durch einen aktivierten, gewebespezifischen Phänotyp aus und reagieren besonders auf Interleukine wie IL-18 und IL-33. In der Haut überleben sie deutlich länger als im Blut – bis zu 12 Tage – und zeigen dort spezifische genetische Muster.

Basophile und ihre Immunpartner: Gefährliches Duo mit ILC-2

In enger Kooperation mit Typ-2-angeborenen lymphoiden Zellen (ILC-2) sorgen Basophile für eine Eskalation der Entzündungsreaktion. Über IL-4 aktivieren sie ILC-2-Zellen, was wiederum die Entzündung weiter befeuert – so entsteht ein Teufelskreis. Fehlen Basophile, reduziert sich auch die ILC-2-Aktivität, wie Studien an Mausmodellen belegen. Diese Wechselwirkung scheint auch in der menschlichen Hautrelevanz zu besitzen.

Zellinteraktionen, Juckreiz und Barriere – Basophile als Multitasker

Basophile fördern die Th2-Polarisierung von T-Zellen durch IL-4 und IL-2 sowie direkten Zellkontakt mit dendritischen Zellen. In geschädigter Haut setzen sie IL-4 frei und regen Immunzellen zur proallergischen Reaktion an. Zudem sind sie über IL-31, TSLP und Periostin an der Vermittlung von Juckreiz beteiligt – ein starker Trigger für Kratzzyklen und chronische Hautschäden.

Basophile als Mittler der Eskalation

Neben Th2- und ILC-2-Zellen aktivieren Basophile auch Eosinophile und Neutrophile. Über Chemokine wie CCL24 verschärfen sie die Infiltration und chronische Inflammation. Auch an der Immunantwort auf Staphylococcus aureus sind sie beteiligt – über Signale wie NOD2 und TLR2. Eine zentrale Regulatorrolle spielt hier das Protein Tristetraprolin (TTP): Fehlt es, schnellt die IL-4-Produktion in Basophilen in die Höhe – mit potenziell katastrophalen Folgen für die Haut.

Von Entzündung zur Heilung – Basophile können auch anders

Weniger bekannt, aber nicht weniger relevant: Basophile besitzen auch antiinflammatorisches Potenzial. In der Haut setzen sie Sphingosin-1-Phosphat frei – ein Signalstoff, der ihre eigene Migration stoppt und somit Entzündung bremst. Zusätzlich fördern sie über IL-4 die Differenzierung von Monozyten zu M2-Makrophagen, die wiederum entzündungsauflösend wirken. Auch die Efferozytose, also die Entsorgung abgestorbener Zellen, wird unterstützt.

Basophile als therapeutisches Ziel – die Jagd ist eröffnet

Basophile werden jetzt auch zunehmend das therapeutische Ziel. Der IL-31-Rezeptor-Antikörper Nemolizumab konnte in Studien den basophilen-vermittelten Juckreiz wirksam lindern. Auch Phosphodiesterase-4-Inhibitoren wie Difamilast wirken entzündungshemmend, indem sie die IL-4-Produktion der Basophilen hemmen. IL-37 reduziert deren Aktivierbarkeit, wirkt jedoch nicht zuverlässig gegen Juckreiz – ein Hinweis auf alternative Signalwege. Pflanzliche Wirkstoffe wie Forsythia velutina Nakai-Extrakt (FVE) blockieren basophile Aktivierung und könnten eine Option für therapieresistente Patient:innen darstellen.

Quellen:

Wang et al. (2025): The Role of Basophils in Atopic Dermatitis, from Pathogenesis to Therapeutic Perspectives. Journal of Asthma and Allergy, DOI: 10.2147/JAA.S522343

Die Diagnose von Hautkrebs kann je nach Fachrichtung und Methode stark variieren. Dermatolog:innen mit dermatoskopischer Expertise erzielen deutlich bessere Erkennungsraten als Allgemeinmediziner:innen – ein entscheidender Faktor für frühe und sichere Therapien.

Die saisonal abhängige Depression (SAD) ist durch depressive Verstimmungen vor allem in den dunklen Herbst- und Wintermonaten gekennzeichnet. Johanniskraut könnte aufgrund seiner stimmungsaufhellenden Wirkung eine natürliche Behandlungsoption darstellen.