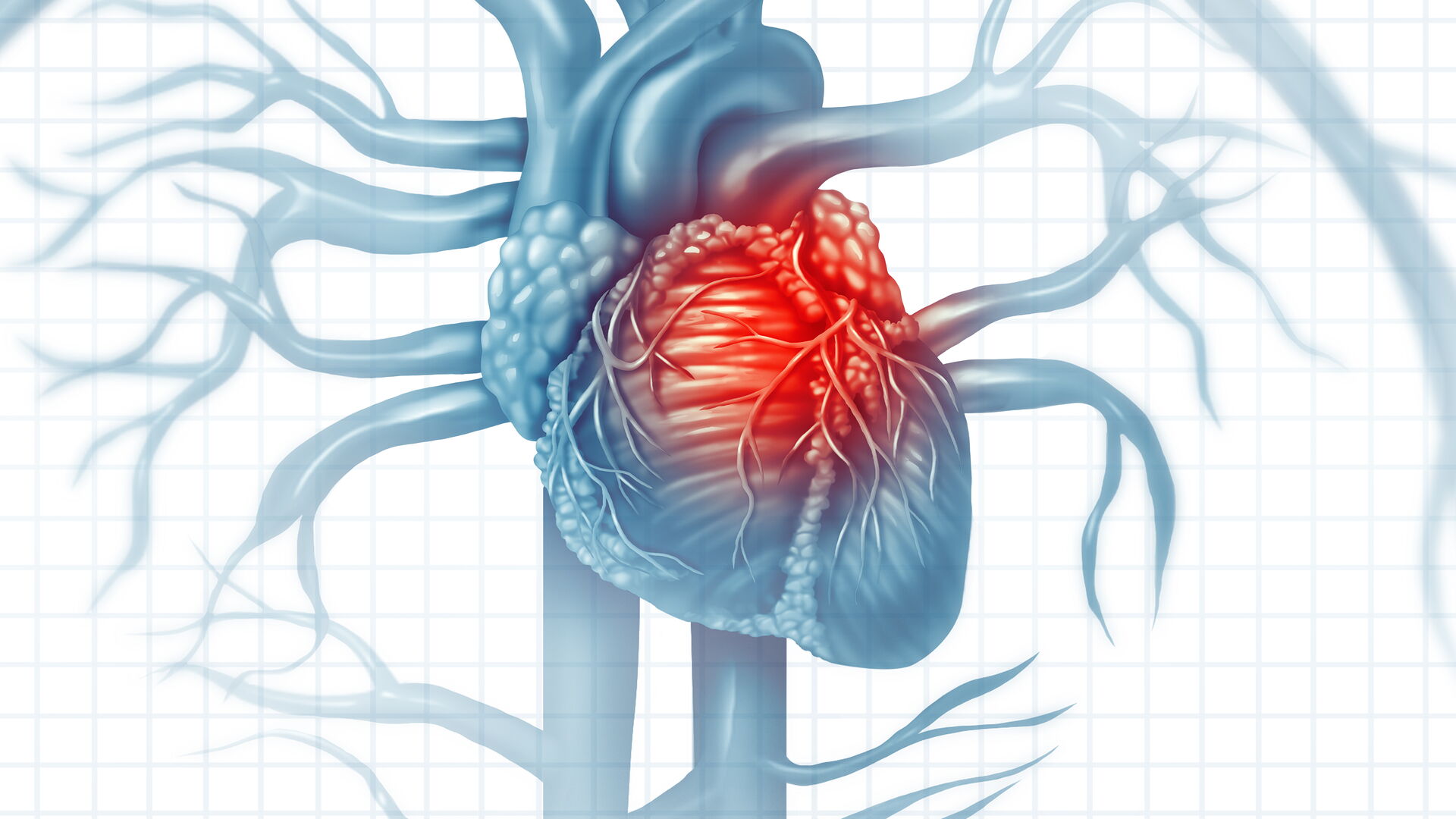

Wie die Umwelt das Herz gefährdet

Eine aktuelle Übersichtsarbeit mit Beteiligung der Universitätsmedizin Mainz, veröffentlicht im Fachjournal Cardiovascular Research (2025; DOI: 10.1093/cvr/cvaf119), beleuchtet das bislang unterschätzte Zusammenwirken verschiedener Umweltfaktoren auf die kardiovaskuläre Gesundheit. Neben klassischen Risikofaktoren wie Rauchen und Übergewicht stehen nun auch Feinstaub, Lärm und Umweltgifte im Fokus der Präventionsforschung.

Herz-Kreislauf-Erkrankungen – die führende Todesursache

Nach Angaben des Robert-Koch-Instituts gehen rund 40 Prozent aller Todesfälle in Deutschland auf Herz-Kreislauf-Erkrankungen zurück. Die hohe Bedeutung dieser Krankheitsgruppe führt zu einem großen Bedarf an wirksamen Vorbeugestrategien und genauer Kenntnis der relevanten Risikofaktoren. Bisher waren vor allem Lebensstilfaktoren wie Bewegungsmangel, Diabetes, ungesunde Ernährung oder Rauchen im Zentrum der Forschung. Die neue Arbeit betont, dass auch Umweltstressoren – also Feinstaub, stetiger Lärm, extreme Hitze und chemische Belastungen – mit erheblichen Risiken für Herz und Gefäße verbunden sind.

Wie Umweltgifte, Lärm und Hitze dem Herzen zusetzen

Dauerhafter Verkehrslärm aktiviert Stresshormone im Körper und wirkt sich langfristig auf das Herz-Kreislauf-System aus. Ultrafeine Staubpartikel gelangen über die Atemwege bis in den Blutkreislauf, fördern dort oxidativen Stress, schädigen die Gefäßinnenwände und begünstigen Arteriosklerose. Wiederkehrende Hitzewellen können den Kreislauf massiv belasten und setzen vulnerable Personen zusätzlichem Risiko aus.

Neben den genannten Belastungen warnt das Forschungsteam vor Schadstoffen wie Pestiziden, Schwermetallen sowie per- und polyfluorierten Alkylsubstanzen, die extrem langlebig sind und sich in der Umwelt und im menschlichen Körper anreichern können. Erste Studien zeigen, dass diese Toxine Entzündungen fördern und die Gefäßfunktion beeinträchtigen, was das Risiko für Herzerkrankungen weiter erhöht.

Potenzierung durch das „multimodale Exposom“

Besonders problematisch ist die gleichzeitige Belastung durch verschiedene Umweltfaktoren. Das internationale Forschungsteam beschreibt den Effekt des sogenannten „multimodalen Exposoms“, bei dem sich die schädlichen Einflüsse gegenseitig verstärken. „Lärm verstärkt die Wirkung von Luftschadstoffen und Hitze wirkt wie ein Katalysator für vaskuläre Schäden durch Toxine“, erklärt Thomas Münzel, Seniorprofessor am Zentrum für Kardiologie – Kardiologie I der Universitätsmedizin Mainz und einer der Autoren der Übersichtsarbeit.

Zukunftsstrategien für effektivere Prävention

Die Forscher:innen betonen, wie entscheidend eine Kombination aus strengeren Umwelt- und Lärmschutzgesetzen, nachhaltiger Stadtplanung und grüner Infrastruktur für die Reduzierung der Belastung durch Umweltstressoren ist. Nur durch koordinierte Maßnahmen können die vielfältigen Umweltfaktoren wirksam eingedämmt und die Bevölkerung vor kardiovaskulären Krankheitsrisiken geschützt werden – damit Prävention über die reine Lebensstiländerung hinaus Realität wird.

Quellen:

Deutsches Ärzteblatt: Umweltstressoren können zusammenwirken und kardiovaskuläres Risiko erhöhen. 2025. https://www.aerzteblatt.de/search/result/2537ee34-9574-4f48-8370-501497ed2e23?q=Umwelt (abgerufen am 11.09.2025).

Robert Koch-Institut (RKI): Sterblichkeit und Todesursachen. 2025. https://www.rki.de/DE/Themen/Nichtuebertragbare-Krankheiten/Gesundheit-im-Lebensverlauf/Sterblichkeit-und-Todesursachen/sterblichkeit-und-todesursachen-node.html (abgerufen am 11.09.2025).

Münzel, T. et al. (2018): Environmental Noise and the Cardiovascular System. JACC. 2018. https://doi.org/10.1016/j.jacc.2017.12.015

Münzel, T. et al. (2025): A comprehensive review/expert statement on environmental risk factors of cardiovascular disease. Cardiovascular Research. 2025. https://doi.org/10.1093/cvr/cvaf119

Innovative Ansätze revolutionieren die Behandlung aktinischer Keratosen. Ein europäischer Expert:innenkonsens rückt individuelle Bedürfnisse, Therapiedauer, Adhärenz und moderne Bewertungssysteme in den Fokus einer nachhaltig erfolgreichen Patientenversorgung.

Die Rapid Eczema Trials setzen auf Citizen Science, um praxisnahe Antworten auf Fragen zur Ekzembehandlung zu finden. Forschende und Betroffene entwickelten gemeinsam eine Studie, um den Einfluss der Badefrequenz auf Ekzemsymptome zu untersuchen.