Patient im Fokus: Europäischer Konsens setzt neue Standards bei der Behandlung aktinischer Keratosen

Aktinische Keratosen (AK) stellen eine bedeutsame Herausforderung in der Dermatologie dar: Als präkanzeröse Läsionen können sie sich zu kutanen Plattenepithelkarzinomen (cSCC) entwickeln. Angesichts der riesigen therapeutischen Bandbreite wird immer deutlicher, dass erfolgreiche Behandlungskonzepte über die reine klinische Wirksamkeit hinausgehen müssen. Ein aktueller Expert:innenkonsens aus Europa gibt zentrale Impulse für die patientenzentrierte Therapie dieses häufigen Krankheitsbildes (DOI: 10.1080/09546634.2025.2487657).

Patientenzentrierte Behandlung: Der Mensch im Mittelpunkt jeder Entscheidung

Eine systematische Umfrage unter 73 Dermatologinnen und Dermatologen aus Deutschland, Spanien und Italien bildete die Basis für neue Leitlinien. Bemerkenswert: Bei 78 % der Statements wurde ein länderübergreifender Konsens erzielt. Die Expert:innen waren sich darin einig, dass klassische Kriterien wie die bloße Reduktion sichtbarer Läsionen allein nicht mehr als Erfolg gewertet werden sollten. Vielmehr sollten auch Therapiedauer, Verträglichkeit, Anwendungskomfort und kosmetische Resultate Eingang in die Bewertung finden.

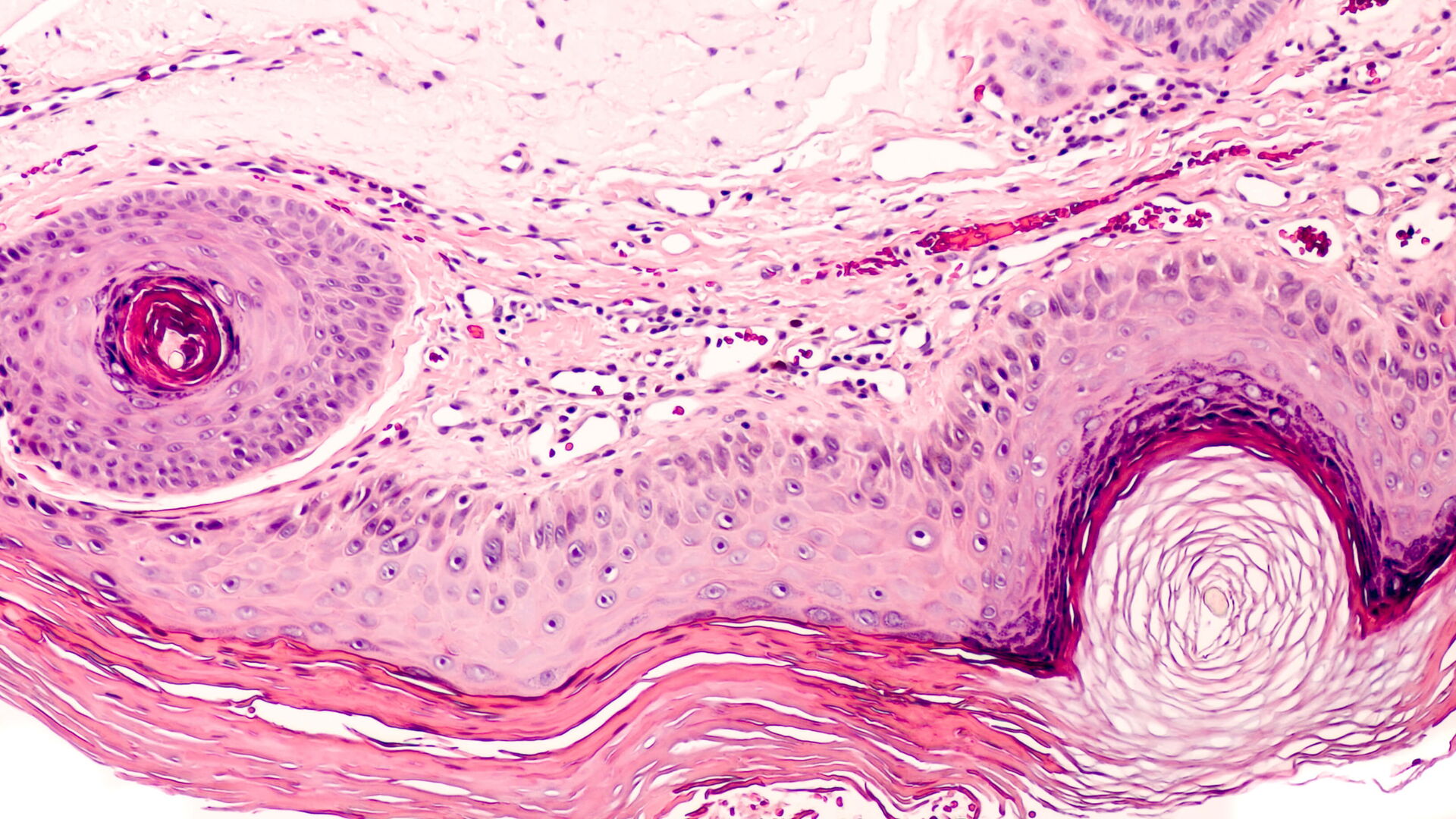

Die Delphi-Studie weist auf einen weiteren wichtigen Trend hin: Das histologische Risiko einer AK kann auch bei scheinbar harmlosen Läsionen gegeben sein. So zeigen selbst Olsen-Grad-I-Läsionen, die klinisch kaum auffallen, teils eine ausgeprägte basale Zellproliferation. Hier ermöglichen moderne bildgebende Verfahren wie die Line-field Confocal Optical Coherence Tomography (LC-OCT) eine bessere und risikoangepasste Diagnostik direkt am Patienten.

Aber auch ein umfassendes Screening aller Erwachsenen ist vor diesem Hintergrund essenziell, da Fehleinschätzungen durch Laien in der täglichen Praxis weit verbreitet sind. Wie Prof. Dr. Thomas Dirschka betont:

„Laut meiner Erfahrung und auch gemäß wissenschaftlicher Erhebungen sollte ein Hautkrebsscreening bei allen Erwachsenen regelmäßig stattfinden. Die tägliche Praxis zeigt, dass Betroffene mit der Selbsteinschätzung ihrer Hautveränderungen oft danebenliegen.“

Kontinuität statt Abbruch: Moderne Wege zur Steigerung der Therapietreue

Die gewonnenen Daten zeigen: Insbesondere lokale Hautreaktionen sind ein häufiger Grund für Therapieabbrüche. Intensive Nebenwirkungen führen dazu, dass Patientinnen und Patienten ihr Behandlungsschema oft nicht regelkonform beenden. Als Folge gewinnen sanfte, verträgliche und teils intermittierende Therapieansätze zunehmend an Bedeutung – auch weil sie die Adhärenz nachweislich verbessern.

In der Befragung bevorzugen die meisten Expert:innen Therapien, die neben einer hohen Wirksamkeit auch ein ansprechendes kosmetisches Ergebnis mit geringem Nebenwirkungsprofil erzielen. Dies stellt einen grundlegenden Wechsel im klinischen Alltag dar: Weg von radikalen, einmaligen Eingriffen – hin zu kontinuierlicher, patientengerechter Betreuung.

Ein Fallbeispiel verdeutlicht diesen Paradigmenwechsel: Herr Müller, 67, leidet an multiplen aktinischen Keratosen im Stirnbereich. Die Ersttherapie mit einer klassischen topischen Creme brach er nach zehn Tagen wegen starker Hautreaktionen ab. Nach Rücksprache wurde auf ein besser verträgliches, niedrig-invasives Schema umgestellt, wodurch er die Therapie erfolgreich abschließen konnte – mit deutlich höherer Lebensqualität und Hautzufriedenheit.

Fazit: Individualisierte AK-Therapie als Standard von morgen

Die zentrale Erkenntnis des europäischen Expert:innenvotums lautet: Die Ära standardisierter, rein auf das Erscheinungsbild abzielender Therapiewege ist vorbei. Im Sinne einer modernen, erfolgreichen Hautkrebsprävention rückt die individuelle Patientenerwartung ins Zentrum. Zugleich unterstreichen neue Bewertungs- und Diagnosetools die Notwendigkeit, Therapien passgenau, verträglich und nachhaltig auszurichten – um so eine bessere Lebensqualität und niedrigere Progressionsrisiken für Betroffene zu sichern.

Quellen:

mdm MedienDiensteMedizin Verlagsgesellschaft mbH (2025). Interview: „Die Welt der Dermatologie wandelt sich schneller, als wir es für möglich gehalten haben.“ Aktuell Derma. https://www.mdmverlag.com/aktuell-derma/die-welt-der-dermatologie-wandelt-sich-schneller-als-wir-es-fuer-moeglich-gehalten-haben/ (abgerufen am 29.07.2025)

Dirschka, T. et al. "Reshaping treatment paradigm in actinic keratosis by using a modified Delphi questionnaire." Journal of Dermatological Treatment, 2025, https://doi.org/10.1080/09546634.2025.2487657.

Kuchner, M. et al. "Neue Möglichkeiten zur Optimierung der Behandlung." Deutsche Dermatologie, 2025, https://doi.org/10.1007/s15011-025-6813-8.

Es war ein sonniger Nachmittag über den Rocky Mountains, als der erfahrene Privatpilot Mark Stevens plötzlich ein ungewöhnliches Geräusch hörte – ein leises Klopfen im Triebwerk seiner einmotorigen Cessna. In 3.000 Metern Höhe, hunderte Kilometer vom nächsten Flughafen entfernt, begann ein Wettlauf gegen die Zeit.

Chronischer Pruritus ist ein weit verbreitetes Symptom mit vielfältigen Ursachen, von Hauterkrankungen bis hin zu neurologischen und systemischen Störungen. Die Diagnostik gestaltet sich oft komplex. Aktuelle Erkenntnisse unterstützen Ärzt:innen dabei, Betroffene gezielt zu diagnostizieren und individuell zu behandeln.

Die Rückfallprophylaxe (Rezidivprophylaxe) ist ein wesentlicher Bestandteil der Depressionsbehandlung, da viele Patient:innen nach erfolgreicher Akuttherapie ein erhöhtes Risiko für erneute depressive Episoden haben. Johanniskraut ist aufgrund seiner stimmungsstabilisierenden Wirkung eine natürliche pflanzliche Option zur Vermeidung von Rückfällen.