Pflanzliche Therapie bei Depressionen: Johanniskraut im Blick der Leitlinie

Mit zunehmender Nachfrage nach pflanzlicher Behandlung greifen viele Betroffene von Depressionen auf Johanniskraut zurück. Trotz der häufigen Anwendung synthetischer Antidepressiva gewinnt Johanniskraut bei leichten bis mittelschweren depressiven Episoden an Bedeutung. Die nationale S3-Leitlinie „Unipolare Depression“ beschreibt umfassend, wann und wie Johanniskraut sinnvoll eingesetzt werden kann (Registernummer nvl-005).

Erste Wahl bei milden Depressionen: Johanniskraut als Therapieoption

Die S3-Leitlinie erlaubt die Anwendung von hochdosiertem Johanniskraut bei leichten und mittelschweren depressiven Zuständen als ersten Therapieschritt. Dabei gelten die gleichen Anforderungen an eine leitliniengerechte Anwendung wie bei chemischen Antidepressiva: Beachtung von möglichen Interaktionen, Nebenwirkungen sowie eine sorgfältige Aufklärung der Betroffenen.

Arzneimittelinteraktionen beachten – ein komplexes Wirkungsprofil

Wichtig ist die Kenntnis der pharmakokinetischen Wechselwirkungen des Johanniskrauts. Die Präparate wirken unter anderem über die Induktion von CYP3A4, einem zentralen Enzym des Medikamentenabbaus, was die Wirksamkeit anderer gleichzeitig eingenommener Arzneien verringern kann. Zusätzlich wird der Transporter P-Glykoprotein im Dünndarm beeinflusst, was ähnliche Interaktionen begünstigt. Besonders kritisch ist dies bei Medikamenten mit schmalem therapeutischem Fenster, wie Immunsuppressiva (z. B. Ciclosporin), antiviralen Mitteln (z. B. Indinavir) oder Zytostatika (z. B. Imatinib), bei denen Johanniskraut streng kontraindiziert ist.

Patientenaufklärung: Den Weg zur informierten Entscheidung ebnen

Ein häufiger Vorbehalt betrifft die mögliche Photosensibilisierung durch Johanniskraut, die oft als Hauptnebenwirkung genannt wird. Die Leitlinie klärt auf, dass phototoxische Effekte nur selten beobachtet werden und die Behandlung mit hochdosiertem Johanniskraut allgemein gut verträglich ist.

Sie legt den Fokus aber auch auf eine partizipatorische Entscheidungsfindung, bei der die Patientinnen und Patienten gemeinsam mit der behandelnden Ärztin oder dem Arzt die Vor- und Nachteile aller Therapieoptionen abwägen. Dabei müssen insbesondere die Unterschiede in der Wirksamkeit verschiedener Johanniskraut-Präparate thematisiert werden. Freiverkäufliche Produkte aus Drogerien oder Supermärkten weisen häufig einen zu niedrigen Wirkstoffgehalt auf. Im Gegensatz dazu stehen verschreibungspflichtige, als Arzneimittel zugelassene Johanniskraut-Präparate, die strengen Qualitäts- und Wirksamkeitsprüfungen unterliegen.

Fallbeispiel einer erfolgreichen Therapie

Frau S., 42 Jahre alt, wurde mit einer mittelschweren Depression diagnostiziert. Aufgrund ihrer ausgeprägten Bedenken gegenüber synthetischen Antidepressiva, insbesondere wegen potenzieller Nebenwirkungen wie sexueller Dysfunktion und Gewichtszunahme, sowie ihres Wunsches nach einer pflanzlichen Therapie, entschied sich ihr behandelnder Arzt für die Verordnung eines hochdosierten, apothekenpflichtigen Johanniskrautextrakts. Frau S. profitierte insbesondere von dem guten Nebenwirkungsprofil, was zu einer höheren Therapietreue und einer positiveren Einstellung zur Behandlung führte. Die regelmäßige Einnahme des Johanniskrautextrakts über mehrere Wochen ermöglichte eine deutliche Verbesserung der depressiven Symptome, wodurch Frau S. eine nachhaltige Steigerung ihrer Lebensqualität erfuhr.

Fazit: Johanniskraut als etablierte Alternative bei Depressionen

Johanniskraut stellt bei leichten und mittelschweren unipolaren Depressionen eine bewährte und sichere Therapieoption dar, die in der S3-Leitlinie als möglicher erster Therapieversuch ausgewiesen ist. Entscheidend sind jedoch die Wahl qualitativ hochwertiger Präparate, die Beachtung möglicher Arzneimittelinteraktionen und eine umfassende Aufklärung der Patientinnen und Patienten. So kann eine realistische Erwartungshaltung gefördert und der Therapieerfolg nachhaltig verbessert werden.

Auch interessant:

Depressionen behandeln. Natürlich. https://www.springermedizin.de/depressionen-behandeln--natuerlich-/18723208

Quellen:

Gastpar, M. et al. (2006): Comparative Efficacy and Safety of a Once-Daily Dosage of Hypericum Extract STW3-VI and Citalopram in Patients with Moderate Depression: A Double-Blind, Randomised, Multicentre, Placebo-Controlled Study. Pharmacopsychiatry. DOI: 10.1055/s-2006-931544

Kresimon, J. et al. (2012): Versorgung von Patienten mit mittelschwerer Depression unter Therapie mit Hypericum-Extrakt STW3-VI im Vergleich zu selektiven Serotonin-Wiederaufnahmehemmern (SSRI) im Praxisalltag. Gesundheitsökonomie & Qualitätsmanagement. DOI: 10.1055/s-0031-1299123

Nationale VersorgungsLeitlinie (NVL) Unipolare Depression: Kurzfassung, Version 3.0. 2022. https://www.dgppn.de/_Resources/Persistent/660e0e633be6f5db59e8f31ea3b144c29447b9b9/nvl-005k_S3_Unipolare_Depression_2022-10.pdf (abgerufen am 25.09.2025).

Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften (AWMF): Nationale VersorgungsLeitlinie Unipolare Depression. 2022. https://register.awmf.org/de/leitlinien/detail/nvl-005 (abgerufen am 25.08.2025).

Springer Medizin: Unipolare Depression & Johanniskraut: Was empfiehlt die Leitlinie? 2025. https://www.springermedizin.de/unipolare-depression---johanniskraut---leitlinie/18733258 (abgerufen am 25.09.2025).

Abszesse, Fisteln und Vernarbungen quälen vor allem junge Erwachsene und das oft über Jahre hinweg. Doch es gibt Optionen für Betroffene: Laser, Antibiotika und andere sind der Schlüssel zum langfristigen Therapieerfolg.

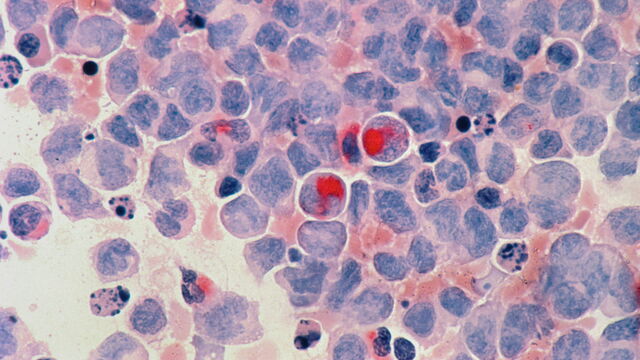

CAR-T-Zell-Therapien eröffnen neue Perspektiven für Patient:innen mit schwer behandelbaren rheumatischen Erkrankungen. Aktuelle Studien zeigen beeindruckende Remissionen – auch bei bislang therapieresistenten Verläufen.

Die Peripartalzeit, also die Zeit rund um Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett, ist für viele Frauen eine emotional und körperlich herausfordernde Phase. Während dieser Zeit sind depressive Verstimmungen und postpartale Depressionen keine Seltenheit. Johanniskraut (Hypericum perforatum) könnte eine natürliche Alternative zu synthetischen Antidepressiva darstellen. Doch wie sicher ist die Anwendung während der Schwangerschaft und Stillzeit wirklich?