Absetzsymptome bei Antidepressiva: Was müssen Betroffene wissen?

Der Körper passt sich während einer antidepressiven Behandlung physiologisch an die Medikamente an. Wird die Medikation beendet, können daher temporäre Absetzsymptome auftreten. Diese Erscheinungen sind keine Seltenheit, lassen sich jedoch durch richtiges Vorgehen minimieren und vom Wiederauftreten der Depression unterscheiden.

Absetzsymptome versus Abhängigkeit: Ein wichtiger Unterschied

Eine Abhängigkeit im Sinne des ICD-10 setzt das Erfüllen von mindestens drei psychischen Suchtkriterien voraus, wie etwa einem zwanghaften Verlangen nach dem Medikament, eigenmächtiger Dosiserhöhung oder der Einschränkung von sozialen Aktivitäten zugunsten der Einnahme. Die meisten dieser Kriterien werden bei Antidepressiva jedoch nicht erfüllt, weshalb eine klassische Abhängigkeit selten vorliegt.

Trotzdem können Absetzsymptome sowie Rebound-Effekte das Absetzen erschweren und gehören nach ICD-10 ebenfalls zu Suchtkriterien. Dies führt manchmal zur Verwechslung mit einer echten Abhängigkeit.

Absetzen richtig gestalten: Schrittweise Dosisreduktion

Ein plötzliches Beenden der Medikation sollte vermieden werden, da es zu ausgeprägten Absetzsymptomen führen kann. Selbst bei Dosisminderung oder unregelmäßiger Einnahme sind Symptome möglich.

Die S3-Leitlinie „Unipolare Depression“ empfiehlt, Antidepressiva in der Regel über mindestens vier Wochen schrittweise auszuschleichen. Bei milden Symptomen ist eine Beobachtung ausreichend, während bei starken Beschwerden eine Wiederaufnahme der Medikation oder der Wechsel auf ein langwirksameres Präparat sinnvoll sein kann.

Das FINISH-Schema: Typische Absetzsymptome erkennen

Eine praktische Eselsbrücke zur schnellen Erkennung der häufigsten Symptome nach dem Absetzen ist das Akronym „FINISH“:

- F (Flulike symptoms): grippeähnliche Beschwerden

- I (Insomnie): Schlafstörungen, intensive Träume oder Albträume

- N (Nausea): Übelkeit und Erbrechen

- I (Imbalance): Gleichgewichtsstörungen, Schwindel, Benommenheit

- S (Sensory disturbances): sensorische Auffälligkeiten wie elektrische Missempfindungen („Brain Zaps“)

- H (Hyperarousal): Angst, Unruhe, Reizbarkeit

Diese Symptome treten meist innerhalb von wenigen Tagen nach dem Dosierungsabsetzen auf und klingen oft innerhalb einiger Wochen von selbst ab.

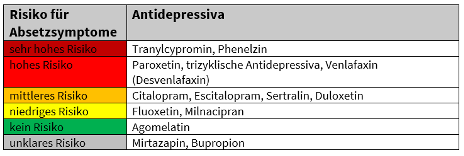

Risiko-Abschätzung: Welche Antidepressiva verursachen häufiger Symptome?

Die Wahrscheinlichkeit für Absetzsymptome variiert stark mit der Wirkstoffgruppe. Selektive Serotonin-Wiederaufnahmehemmer (SSRI) zeigen meist eine milde Symptomatik, allerdings sticht Paroxetin aus dieser Gruppe hervor mit einem höheren Risiko. Ebenso sind trizyklische Antidepressiva wie Imipramin häufiger mit Absetzsymptomen verbunden. Pflanzliche Präparate wie Johanniskrautextrakt scheinen kein Absetzrisiko zu bergen.

Eine kürzere Halbwertszeit eines Antidepressivums ist ein weiterer Risikofaktor für ausgeprägte Absetzsymptome, da der Neurotransmitterhaushalt schneller aus dem Gleichgewicht gerät. MAO-Hemmer, Tranylcypromin und Moclobemid gehören zu den Wirkstoffen mit kurzer Halbwertszeit und zeigen dementsprechend ein erhöhtes Risiko und häufigere stärkere Beschwerden.

Absetzsymptome, Rebound-Phänomene oder Rückfall? Die Differenzierung

Beim Medikamentenstopp ist eine genaue Unterscheidung wichtig:

- Absetzsymptome treten rasch auf und bessern sich nach Wiederaufnahme oder Anpassung der Medikation meist schnell und vollständig.

- Rebound-Phänomene sind ein abruptes und verstärktes Wiederauftreten der ursprünglichen Symptome, das stärker als vor der Therapie ausfällt.

- Rezidiv meint eine neue Krankheitsphase, die erst Monate nach Remission (6–9 Monate) manifest wird.

Ein Beispiel aus der Praxis:

Anna S., 42 Jahre, litt über Jahre hinweg unter einer unipolaren Depression und erhielt zur Behandlung einen selektiven Serotonin-Wiederaufnahmehemmer (SSRI). Nach rund zwei Jahren stabiler Remission wurde in enger Absprache mit ihrer behandelnden Ärztin ein Ausschleichen der Medikation eingeleitet. Bereits wenige Tage nach der ersten Dosisreduktion berichtete Anna über Schwindelattacken, grippeähnliche Symptome sowie sensorische Störungen, die sie als „elektrisierende Zuckungen im Kopf“ beschrieb. Zudem traten Schlafstörungen mit intensiven Träumen auf. Die Patientin interpretierte diese Beschwerden zunächst als sofortiges Wiederaufleben depressiver Symptome, war entsprechend besorgt und suchte erneut ärztlichen Rat.

Im klinischen Gespräch konnte jedoch schnell geklärt werden, dass es sich um typische temporäre Absetzsymptome handelte, wie sie vor allem bei Wirkstoffen mit kürzerer Halbwertszeit auftreten. Entsprechend wurde das Reduktionsschema angepasst und das Ausschleichen langsamer fortgeführt. Unter dieser Strategie besserten sich die Symptome innerhalb weniger Wochen vollständig. Bei der abschließenden Verlaufskontrolle zeigte sich, dass weder eine Abhängigkeit noch ein depressiver Rückfall vorlag, sondern ein erwartbares, zeitlich begrenztes physiologisches Reaktionsmuster des Organismus.

Auch interessant:

Depressionen: Diagnostik & Therapie leicht gemacht (https://www.springermedizin.de/depressionen-diagnostik-therapie-leicht-gemacht/50689156)

Quellen:

Springer Medizin: Antidepressiva: Risiko von Absetzsymptomen? 2022. https://www.springermedizin.de/antidepressiva--risiko-von-absetzsymptomen-/20206074 (abgerufen am 02.10.2025).

Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften (AWMF): Nationale VersorgungsLeitlinie Unipolare Depression. 2022. Registernummer: nvl-005. Version 3.2. https://register.awmf.org/de/leitlinien/detail/nvl-005 (abgerufen am 30.09.2025).

Bschor, T. et al. (2022): Absetzen von Antidepressiva – Absetzsymptome und Rebound-Effekte. Nervenarzt. DOI: 10.1007/s00115-021-01243-5

Henssler, J. et al. (2019): Antidepressant withdrawal and rebound phenomena—a systematic review. Deutsches Ärzteblatt International. DOI: 10.3238/arztebl.2019.0355

Hautmanifestationen bei chronischer Nierenerkrankung werden häufig unterschätzt – dabei leiden fast alle Patient:innen mit terminalem Nierenversagen an Pruritus, Xerosis & Co. Doch was bedeutet das für die Praxis? Lesen Sie, warum ein interdisziplinärer Ansatz in der CKD-Therapie zunehmend unverzichtbar wird.

Scheidenpilz erkennen und effektiv behandeln: Erfahren Sie, welche Symptome typisch sind, welche Mittel laut ÖKO-TEST 2025 überzeugen – und wie Sie vorbeugen.

Ein Szenario, das niemand erleben möchte: Ein Routineeingriff im Operationssaal gerät aufgrund eines Missverständnisses oder übersehenen Details in eine kritische Phase. Ähnlich wie in der Luftfahrt steht auch im OP der „Faktor Mensch“ im Zentrum des Geschehens. Während technische Systeme immer präziser werden, bleibt die menschliche Koordination entscheidend. Doch wie lassen sich Risiken minimieren? Eine Antwort kommt aus unerwarteter Richtung: von der Crew im Cockpit.