Unter der Sonne wird es gefährlich: Klimawandel, UV-Exposition und Hautkrebs

Der Klimawandel beeinflusst nicht nur globale Wetterphänomene, sondern wirkt sich direkt auf die Gesundheit der Haut aus. Durch eine verstärkte UV-Strahlung, verursacht durch atmosphärische Veränderungen wie „low-ozone events“, steigt die Belastung besonders bei Menschen, die berufsbedingt viel Zeit im Freien verbringen. Diese Entwicklung führt zu einem dramatischen Anstieg des hellen Hautkrebses, der inzwischen die häufigste Krebserkrankung in Deutschland und Österreich darstellt. Trotz dieses alarmierenden Trends fehlen bislang flächendeckende Präventions- und Versorgungsstrukturen, die den steigenden Bedarf decken könnten.

Wenn die Sonne zur Bedrohung wird: Anstieg der Fälle von hellem Hautkrebs

Menschen, die berufsbedingt viel Zeit im Freien verbringen, sind einer besonders hohen UV-Dosis ausgesetzt. Bauarbeiter:innen, Landwirt:innen und ähnliche Berufsgruppen überschreiten in den Monaten April bis Oktober häufig eine Summe von mehr als 500 Standard-Erythemdosen (SEDs), wobei 1 SED 100 J/m² UV-Strahlung entspricht. Epidemiologische Studien zeigen, dass das Risiko für hellen Hautkrebs bei diesen Gruppen im Vergleich zur Allgemeinbevölkerung mehr als verdoppelt ist.

In Deutschland wurde UV-bedingter Hautkrebs seit 2015 als Berufskrankheit anerkannt – mit jährlich etwa 6.000 erfassten Fällen. In Österreich laufen vergleichbare Entwicklungen. Durch diese Anerkennung können Behandlungskosten über die gesetzliche Unfallversicherung abgedeckt werden, was Betroffenen eine bessere und spezialisierte Versorgung ermöglicht. Im Jahr 2023 wurden 7.587 Verdachtsfälle auf UV-bedingten Hautkrebs gemeldet, von denen 3.517 offiziell als Berufskrankheit anerkannt wurden. Hauptsächlich betroffen sind Männer in handwerklichen Berufen wie Maurer, Baumaschinenführer, Dachdecker, Zimmerleute und Bautischler. Das durchschnittliche Alter bei Anerkennung liegt bei 72 Jahren.

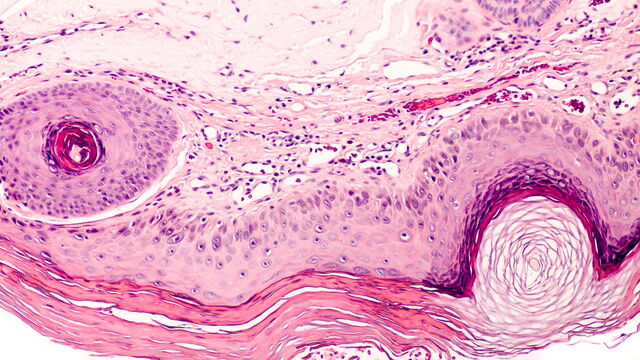

Generell ist heller Hautkrebs, inklusive Basalzellkarzinom und Plattenepithelkarzinom, heute die häufigste Krebserkrankung in Deutschland und Österreich – bei allen Geschlechtern. Die Zahl der Neuerkrankungen steigt aktuell um rund 10% pro Jahr, was in zehn Jahren zu einer Verdopplung der Fälle führen wird. Neben dem Klimawandel spielt der demografische Wandel eine wesentliche Rolle: Mit steigendem Alter erhöht sich das Risiko für UV-bedingten Hautkrebs deutlich.

Prävention: Lernen von den Vorreitenden

Europa steht vor der Herausforderung, diesen Trend zu stoppen. Australien zeigt mit seinem seit 1988 existierenden SunSmart-Programm, wie langfristige und konsequente Präventionsmaßnahmen die Hautkrebsinzidenz erfolgreich senken können. Dazu gehören vor allem die frühzeitige Aufklärung von Kindern in Schulen, breit angelegte öffentliche Kampagnen zum Sonnenschutz („Slip! Slop! Slap! Seek! Slide!“) sowie regelmäßige Hautkrebsuntersuchungen und der breite Zugang zu Schutzmitteln.

In Deutschland wird aktuell eine systematisierte Hautkrebsvorsorge für rund sieben Millionen Berufsgruppen mit hoher Sonnenexposition eingeführt, die regelmäßige arbeitsmedizinische Beratungen und bei Bedarf Überweisungen zu Fachärzt:innen umfasst, um Spätfolgen zu vermindern – ein wichtiger Schritt, um die erfolgreiche australische Prävention auf den heimischen Kontext zu übertragen.

Herausforderungen für den Arbeitsschutz

Claudine Strehl, Referentin am Institut für Arbeitsschutz (IFA) der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung, betont die Herausforderungen des Klimawandels für den Arbeitsschutz:

„Der Klimawandel stellt auch den Arbeitsschutz vor große Herausforderungen. Uns bewegt die Frage, wie wir Beschäftigte vor möglichen Gefährdungen durch den Klimawandel schützen können. Gleichzeitig fehlt uns konkretes Wissen, welche Veränderungen lokal zu erwarten sind. Einige der Problematiken sind zwar grundsätzlich nicht neu, das Ausmaß jedoch schon. Hinzu kommt, dass Themen nun vermehrt zusammengedacht werden müssen, wie beispielsweise Hitze und UV-Strahlung. Sie sind zwar naturgemäß eng miteinander verbunden, wurden bisher jedoch isoliert betrachtet. Das führte dazu, dass sich Schutzmaßnahmen teilweise widersprechen. Um sinnvolle und praktikable Lösungen zu finden, müssen wir über den Tellerrand hinausschauen.“

Fortschritte in Therapie und Nachsorge

Über die Prävention hinaus fordert die wachsende Zahl von Patient:innen aber auch eine gute Vorbereitung und neue Therapieansätze. Für die Behandlung von Hautschäden und Hautkrebs sind interdisziplinäre Leitlinien essenziell. Die S3-Leitlinie „Aktinische Keratose und Plattenepithelkarzinom der Haut“ und die S2k-Leitlinie zur „LASER-Therapie der Haut“ bieten dermatologischen Fachkräften eine evidenzbasierte Grundlage für eine moderne Versorgung. Besonders die Nachsorge nach ablativer LASER-Therapie ist entscheidend für den Erfolg der Behandlung. Hier wird der Einsatz von Dexpanthenol-haltigen Salben empfohlen, die laut klinischen Studien zu einer besseren Wundheilung führen als herkömmliche Mittel wie Vaseline.

Fazit: Gesellschaftliche und berufliche Verantwortung

Die Anerkennung beruflicher Hauterkrankungen als anerkannte Berufskrankheit eröffnet nicht nur den Betroffenen neue Möglichkeiten, sondern unterstreicht auch die gesellschaftliche Verantwortung. Arbeitgeber:innen müssen Schutzmaßnahmen gewährleisten, während das Gesundheitssystem präventive und therapeutische Strukturen bereitstellen muss. Insbesondere im Kontext des Klimawandels ist es unerlässlich, die UV-Exposition zu begrenzen, Schutzkleidung und Sonnencreme konsequent zu nutzen und bestehende Präventionsprogramme weiter auszubauen.

Quellen:

SpringerMedizin: Klimawandel, mehr UV-Exposition und mehr Hautkrebs: wie versorgen wir unsere Patienten zukünftig? 2023. https://www.springermedizin.de/klimawandel--mehr-uv-exposition-und-mehr-hautkrebs/25927002 (abgerufen am 06.08.2025).

Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg (HAW Hamburg): Das SunSmart Programm zur Hautkrebsprävention: Auswirkungen auf den Sonnenschutz für Grundschulkinder in Australien. Bachelorarbeit, 2023. https://reposit.haw-hamburg.de/bitstream/20.500.12738/15886/1/BA_SunSmart_Programm.pdf (abgerufen am 06.08.2025).

Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV): Man sollte das Risiko von weißem Hautkrebs ernst nehmen – Interview mit Claudine Strehl. 2024. https://www.dguv.de/kompakt/ausgaben/2024-5/interview/index.jsp (abgerufen am 06.08.2025).

Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften (AWMF): Aktinische Keratose und Plattenepithelkarzinom der Haut (S3-Leitlinie, Registernummer 032-022OL). 2023. https://register.awmf.org/de/leitlinien/detail/032-022OL (abgerufen am 06.08.2025).

Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften (AWMF): S2k-Leitlinie Lasertherapie der Haut. 2022. https://register.awmf.org/assets/guidelines/013-095l_S2k_Lasertherapie-der-Haut_2022-03.pdf (abgerufen am 06.08.2025).

Heise R et al. (2019): Accelerated wound healing with a dexpanthenol-containing ointment after fractional ablative CO2 laser resurfacing of photo-damaged skin in a randomized prospective clinical trial. Cutan Ocul Toxicol. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30897983/

rTMS könnte die Suchtmedizin revolutionieren: Eine große Studie zeigt, dass tiefe Hirnstimulation bei Nikotinabhängigkeit wirkt – besser als Placebo. In Kombination mit Verhaltenstherapie steigert sie die Abstinenzrate deutlich. Erste Kliniken in Deutschland testen bereits das Verfahren.

Innovative Ansätze revolutionieren die Behandlung aktinischer Keratosen. Ein europäischer Expert:innenkonsens rückt individuelle Bedürfnisse, Therapiedauer, Adhärenz und moderne Bewertungssysteme in den Fokus einer nachhaltig erfolgreichen Patientenversorgung.

Es war ein sonniger Nachmittag über den Rocky Mountains, als der erfahrene Privatpilot Mark Stevens plötzlich ein ungewöhnliches Geräusch hörte – ein leises Klopfen im Triebwerk seiner einmotorigen Cessna. In 3.000 Metern Höhe, hunderte Kilometer vom nächsten Flughafen entfernt, begann ein Wettlauf gegen die Zeit.